- PORTADA

- PÁGINA PERSONAL

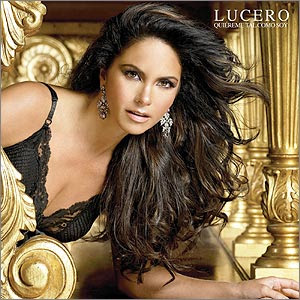

- FOTOS

- VIDEOS

- ORGANIGRAMA SVAI

- MIEMBROS

- POST de BLOGS

- FOROS o DISCUSIONES

- LOS MÁS POPULARES

- GALARDONADOS

- GRUPOS

- ANTOLOGÍA DE LA IMAGEN

- DESCUBRIENDO LA POESÍA

- LITERATURA INFANTIL

- PARA LA MUJER

- PARA LA MADRE

- A LA MADRE TIERRA

- POEMAS DE AMOR

- RELATOS DE AMOR

- LYSIS-AMISTAD

- POEMAS ERÓTICOS

- MADRIGUERA DE LA RISA

- ACRÓSTICOS Y CALIGRAMAS

- POEMA-ADIVINANZA

- PÓCIMAS POÉTICAS

- DUETOS

- RETO LÍRICO-CLÁSICO SVAI

- SONETOS

- SORSONETE-ANTOLOGÍA

- POETAS POR PAZ MUNDIAL

- LETRAS POR LA PAZ

- POEMAS NAVIDEÑOS

- ODA A LOS MARES

- HOMENAJE POETA Y POESÍA

- RELATOS INMORTALES

- NOTAS DE LINGÜÍSTICA

- PARAALUMNOSPOSTGRADO

- CUMPLEAÑOS

- TRADICIONES

- ANIVERSARIO SVAI

- COMPARTE GIFS o IMÁGENES

- CHAT

- ENTRA A VER LOS E-BOOKS

- EVENTOS

- VÍNCULOS AMIGOS

- HAZ TU DONATIVO

CELEBREMOS COMO SIEMPRE Y COMO NUNCA, EL DIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUALADULPE!!!!!

La_Virgen_de_Guadalupe_%28Chu%29.pps

Nuestra Señora de Guadalupe (México)

| Nuestra Señora de Guadalupe (Virgen de Guadalupe) | |

|---|---|

Reina de México y Emperatriz de América |

|

| Venerada en | Iglesia Católica |

| Templo | Basílica de Guadalupe |

| Festividad | 12 de diciembre |

| Patrona | México, América y Filipinas |

Nuestra Señora de Guadalupe es una advocación mariana de la Iglesia católica cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con la fe católica, la Virgen de Guadalupe se apareció cuatro veces a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac. Según el relato guadalupano conocido como Nican mopohua, tras una cuarta aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Juan Diego llevó en su ayate unas rosas —flores que no son nativas de México y tampoco prosperan en la aridez del territorio— que cortó en el Tepeyac, según la orden de la Virgen. Juan Diego desplegó su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de Santa María, morena y con rasgos indígenas.

Las mariofanías habrían tenido lugar en 1531, ocurriendo la última el 12 de diciembre de ese mismo año, según el Nican mopohua, relato publicado en 1649 en el marco de un resurgimiento del culto a la imagen guadalupana que se encontraba en retroceso desde principio del siglo XVII.

[editar] Origen del culto a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac

Desde la época prehispánica, el Tepeyac había sido un centro de devoción religiosa para los habitantes del valle de México. En esta eminencia geográfica localizada en lo que fuera la ribera occidental del lago de Texcoco se encontraba el santuario más importante de la divinidad nahua de la tierra y la fertilidad. Esta diosa era llamada Coatlicue (náhuatl: cóatl-cuéitl, «Señora de la falda de serpientes», )?, que por otros nombres también fue conocida como Teteoinan (náhuatl: téotl-nan, «dios-madre», «Madre de los dioses»)? o Tonantzin (náhuatl: to-nan-tzin, «Nuestra venerable madrecita», )?. El templo de Tonantzin Coatlicue fue destruido completamente como resultado de la Conquista.

Conocedores de la importancia religiosa del santuario indígena del Tepeyac, los franciscanos decidieron mantener en el lugar una pequeña ermita. La decisión de mantener una ermita ocurrió en el marco de una intensa campaña de destrucción de las imágenes de los dioses mesoamericanos, a los que se veía como una amenaza para la cristianización de los indígenas.1 Uno de los primeros registros sobre la existencia de la ermita corresponde a la década de 1530[cita requerida]. Los indígenas se dirigían al lugar siguiendo la tradición prehispánica. Dos décadas más tarde, no solo los indígenas acudían a la ermita del Tepeyac a venerar -según documentos de la época-la imagen aparecida de la Virgen María. En efecto, a mediados del siglo XVI, la devoción hacia la imagen se había extendido entre los criollos.

La tradición católica cree que la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe fue en el año 1531, diez años después de la caída de México-Tenochtitlan en manos de los españoles. Esta fecha aparece registrada en el Nican mopohua, uno de los capítulos que integran el Huei tlamahuizoltica, obra en lengua náhuatl escrita por Luis Lasso de la Vega y que la tradición atribuyó al indígena Antonio Valeriano.2

En 1555, Montúfar ordenó la remodelación de la ermita y la confió al clero secular.3 Los primeros registros de la aparición de la imagen mariana en la ermita corresponden precisamente a los años de 1555 y 1556. Entre otros testimonios tempranos del suceso se encuentran los Diarios de Juan Bautista y los Anales de México y sus alrededores. El primer documento afirma que "en el año de 1555 fue cuando se apareció Santa María de Guadalupe, allá en Tepeyacac",4 mientras que los Anales ubican el suceso un año más tarde: "1556 XII Pedernal: descendió la Señora a Tepeyácac; en el mismo tiempo humeó la estrella".5 En el siglo XVII, el chalca Domingo Francisco Chimalpahin Quauhtlehuanitzin recogería los primeros documentos en sus Relaciones de Chalco, en los cuales ubica el suceso en 1556:

Al fortalecimiento del culto a la Virgen del Tepeyac contribuyó de manera decisiva la realización del Primer Concilio mexicano, que se celebró en la Ciudad de México entre el 29 de junio y el 7 de noviembre de 1555, en el que no se hizo referencia alguna a la Virgen de Guadalupe. El concilio fue organizado por el arzobispo Alonso de Montúfar y reunió a numerosos representantes de las órdenes monásticas de la Nueva España, entre ellos al franciscano Pedro de Gante; así como a los obispos Martín Sarmiento de Hojacastro (Tlaxcala), Tomás de Casillas (Chiapas), Juan López de Zárate (Oaxaca) y Vasco de Quiroga (Michoacán).7 Entre otras cosas, el Primer Concilio de la Iglesia novohispana resolvió reglamentar la manufactura de las imágenes religiosas, especialmente las realizadas por los indígenas. También se decidió favorecer el culto a los santos patrones de cada pueblo y todas las advocaciones marianas.8

Desde la llegada de los franciscanos a México en 1524, los indígenas fueron instruidos en la pintura y se les permitió la producción de imágenes religiosas. De modo que cuando Montúfar se pronunció a favor de acabar con las "abusiones de pinturas e indecencia de imágenes" producidas por los indígenas que "no saben pintar ni entienden bien lo qué hacen",9 en realidad estaba atacando la obra de los misioneros franciscanos representados por Pedro de Gante. El enfrentamiento sobre la producción de las imágenes religiosas y su papel en la cristianización de los indígenas era también el reflejo de los desencuentros entre el arzobispo de México y los franciscanos en lo referente al culto de la Virgen del Tepeyac. El 6 de septiembre de 1556, Montúfar predicó una homilía en la cual se pronunciaba partidario de la promoción del culto a la Guadalupana entre los indígenas.10 El 8 de septiembre de ese mismo año, el arzobispo obtuvo una respuesta sumamente crítica por parte de los franciscanos en boca de Francisco de Bustamante.11 La labor de la Orden Franciscana en la cristianización de América había estado imbuida por la filosofía erasmiana que rechazaba la veneración de las imágenes, de modo que cuando Montúfar se mostró favorable a difundir el culto de la imagen del Tepeyac lo que obtuvo en contestación fue la siguiente declaración de Bustamante:

La disputa entre los franciscanos y el Arzobispado de México se resolvió en favor de éste último. Para ello, Montúfar y sus partidarios tuvieron que moderar su discurso sobre la índole del culto a la Virgen de Guadalupe, aproximándose aparentemente a los preceptos defendidos por los franciscanos.13 La promoción oficial del culto guadalupano por parte de la Iglesia novohispana se inscribe en un proceso más amplio en el que la perspectiva humanista de los franciscanos y su obra misional fue sustituida por los preceptos adoptados oficialmente por medio de las resoluciones del Concilio de Trento. De acuerdo con éstas, la Iglesia debería promover y conservar el culto a las imágenes de Cristo, la Virgen y todos los santos, en una clara reacción contra la iconoclastia protestante que prosperaba en el norte de Europa.14

Bernardino de Sahagún (en la imagen), gran conocedor de la cultura y lengua de los nahuas, fue uno de los críticos al culto de la Virgen de Guadalupe durante el siglo XVI.

De modo pragmático, el arzobispado de México hizo caso omiso de las advertencias vertidas por los franciscanos sobre la confusión que podía generar el culto de la imagen del Tepeyac entre los recién cristianizados indígenas del centro de México. A la voz de Francisco de Bustamante se sumaría después la de otros misioneros, entre ellos, Bernardino de Sahagún, que en su Historia general de las cosas de la Nueva España publicada en 1576 escribió que:

Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios, y que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, y los españoles llaman Tepeaquilla y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe; en este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que llamaban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre; allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa, y venían a ellos de muy lejanas tierras [...]; y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe también la llaman Tonantzin tomada ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora la Madre de Dios la llaman Tonantzin. De dónde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin no se sabe de cierto, pero esto sabemos de cierto que el vocablo significa de su primera imposición a aquella Tonantzin antigua, y es cosa que se debía remediar porque el propio nombre de la Madre de Dios Señora Nuestra no es Tonantzin sino Dios y Nantzin; parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo la equivocación de este nombre Tonantzin y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente.15

Comentario

-

Comentario de LCDA. MIRNA LOPEZ BAEZ el diciembre 15, 2011 a las 12:01am

RED DE INTELECTUALES, DEDICADOS A LA LITERATURA Y EL ARTE. DESDE VENEZUELA, FUENTE DE INTELECTUALES, ARTISTAS Y POETAS, PARA EL MUNDO

Top Blog Posts

Grupos

PÁGINA HERMANA OME

Ando revisando cada texto para corroborar las evaluaciones y observaciones del jurado, antes de colocar los diplomas.

Gracias por estar aquí compartiendo tu interesante obra.

http://organizacionmundialdeescritores.ning.com/

CUADRO DE HONOR

########

BLOG Y FOROS DE LA DIRECTORA, SORGALIM

© 2025 Creada por MilagrosHdzChiliberti-PresidSVAI.

Con tecnología de

![]()

Insignias | Informar un problema | Política de privacidad | Términos de servicio

¡Tienes que ser miembro de SOCIEDAD VENEZOLANA DE ARTE INTERNACIONAL para agregar comentarios!

Únete a SOCIEDAD VENEZOLANA DE ARTE INTERNACIONAL